„Das sind Leserbriefe, die doppelt vergiftet sind“

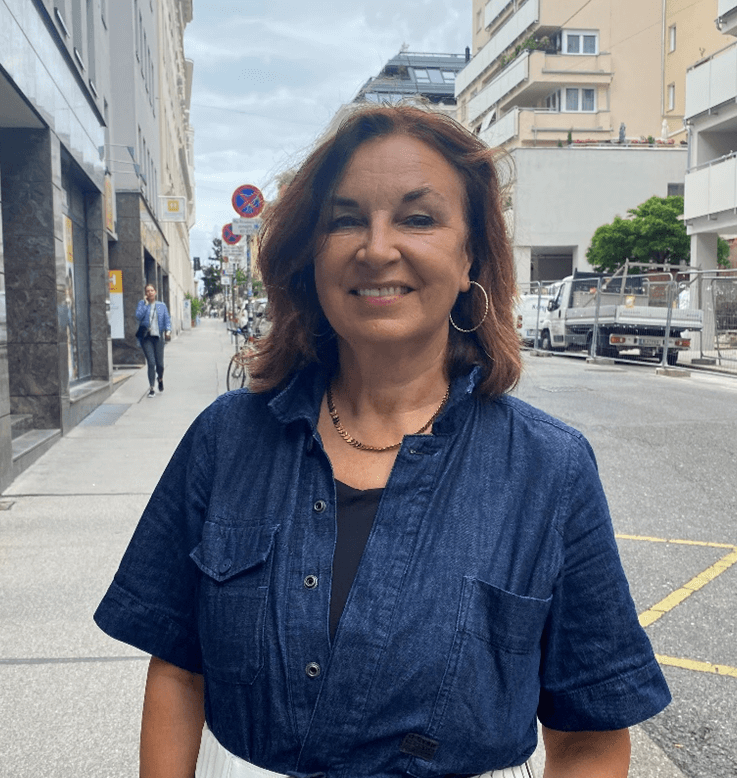

Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin bei DER STANDARD, spricht im Interview mit Inside Media über Innenpolitik, ruppige Leserbriefe in der Causa Schilling und die Herausforderungen für Frauen im Journalismus.

Von Francesca-Evamaria Csepregi

Frau Stuiber, Sie haben in Ihrer Karriere bereits mehrere journalistische Funktionen inne gehabt. Seit 2018 sind Sie stellvertretende Chefredakteurin bei DER STANDARD. Zuvor waren Sie unter anderem Chefin von Dienst und im Innenpolitikjournalismus tätig. Wieso haben Sie sich zu Beginn Ihrer Karriere für das Ressort Innenpolitik entschieden?

Das liegt an meiner schulischen Ausbildung – ich habe eine Handelsakademie besucht. Dort gibt es einen Gegenstand, den es an Gymnasien damals so nicht gab, und das ist Staatsbürgerschaftskunde. Ich hatte eine gute Lehrerin, die mein Interesse für Politik im Alter von 16 bzw. 17 Jahren geweckt hat. Als ich studiert habe, habe ich in der Basisgruppe Theaterwissenschaften herumdilettiert, bei der Besetzung des Audimax mitgemacht – solche Sachen. Ich habe dann gemerkt, dass ich lieber darüber berichten möchte, als mich da zu engagieren. Für Aktivismus braucht man ein ganz spezifisches Interesse, das durch nichts irritiert werden soll, dass man für eine Sache brennt, trotz aller Widersprüche, die es gibt.

Ich habe immer sofort Widersprüche gesehen und habe dann befunden, es ist gut, wenn ich weiß, was politisch los ist. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und wollte immer als Erste wissen, wenn etwas im Busch ist. Politischer Journalismus war das Richtige für mich.

Deswegen haben Sie sich dann auch gegen Politikwissenschaft als Studium entschieden?

Nein, das ist aus einer anderen Motivation heraus. Ich habe begonnen Theaterwissenschaften zu studieren. Mein Vater war in jungen Jahren Schauspieler, mein Großvater war ausgebildeter Opernsänger und ich wollte eigentlich Kulturkritikerin werden. Irgendwie habe ich dann gedacht „Jetzt habe ich es angefangen, jetzt ziehe ich es durch“ – das war die Motivation. Ich hätte am Anfang ein bisschen mehr Wissen über Politikwissenschaften gut gebrauchen können, aber ich habe ein Grundwissen gehabt, das hat gereicht. Alles andere hat sich in der Praxis dazu ergeben und habe ich mir angelesen.

Vor ein paar Jahren haben Sie den Kurt-Vorhofer-Preis für Politikjournalismus erhalten. Welches innenpolitische Ereignis ist Ihnen in Ihrer Karriere besonders in Erinnerung geblieben und warum?

Keine Frage, der Ibiza-Skandal. Der hat die gesamte Republik erschüttert. Und letztlich dazu geführt, dass nicht nur die Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ gebrochen ist, sondern Sebastian Kurz dann auch vom Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen wurde. Das ist etwas, das extrem selten vorkommt in der österreichischen Innenpolitik. Wir hatten zum ersten Mal dann eine ExpertInnenregierung mit einer Frau an der Spitze, Brigitte Bierlein, die vor kurzem gestorben ist. Das war eine unglaublich aufregende Zeit und auch die Aufarbeitung dieser ganzen Angelegenheit, was da an Korruptionsvorwürfen herausgekommen ist, an Malversationen. Da wurde unsere Republik, unser Rechtsstaat, in seinen Grundfesten erschüttert. Das war sicher eine Zäsur in Österreich.

Sie haben vor ein paar Jahren im STANDARD einen Kommentar mit dem Titel «Liaison von Politik und Lüge» publiziert. Wie empfinden Sie diesen steigenden Trend von PolitikerInnen als Journalistin?

Das war der Beginn der Fake-News-Debatte und ich finde diese Verschwörungstheorien, Fake-News und Hate-Speech sind ein komplexes Problem, das mir große Sorge bereitet. Wir kommen im klassischen Journalismus oft gar nicht nach, alles aufzuklären, was Menschen auf Social Media behaupten. Es kann sich jede/jeder als Journalist fühlen und irgendetwas ins Internet hinausblasen, und das findet dann möglicherweise eine Resonanz. Social Media wurde zu Beginn nicht reguliert. Ich glaube sehr wohl an die Regulierung solcher öffentlichen Räume. Bei uns gibt es ein Medienrecht und einen Presserat, der uns Journalistinnen und Journalisten zu einer bestimmten ethischen Grundhaltung verpflichtet – das gibt es auf Social Media nicht. Das heißt, dass viel toxischer Unsinn verbreitet wird. Selbst wenn man dann Faktenchecks macht und man dann die Leute anspricht und sagt „denkt einmal nach, das kann ja gar nicht stimmen“ hat es sich teilweise schon in den Köpfen der Menschen verfestigt.

Also sehen Sie das als Bedrohung für den Journalismus?

Das ist eine sehr große Herausforderung. Wir haben eigentlich noch kein Rezept gefunden, um das wirksam bekämpfen zu können.

Es wird auch immer wieder von einem Naheverhältnis zwischen PolitikerInnen und JournalistInnen gesprochen. Wie wahren Sie hier persönlich die nötige Distanz?

Mit einer Person auf einen Kaffee zu gehen, um Informationen zu kriegen, kann jetzt nicht bedeuten, dass ich dieser Person und ihrem politischen Verhalten gegenüber vollkommen unkritisch bin. Man muss sich da selbst immer beobachten und sich fragen „Geht sich das jetzt noch aus oder ist das jetzt schon zu viel?“.

Außerdem gibt es ein ganz gutes Hilfsmittel. „Ein Journalist sollte immer zunächst einmal das Bedürfnis haben, eine Information, die er hat, zu veröffentlichen.“ – das hat mir mein erster Chef der Innenpolitik im STANDARD Karl Danninger in den 90er Jahren gesagt. Wenn man irgendwann mehr Informationen hat, die man nicht veröffentlichen will, weil man sich Personen verpflichtet fühlt oder weil man versprochen hat Hintergrundgeschichten für sich zu behalten, dann stimmt etwas in der Berufsauffassung nicht mehr. Also immer eine Sache lieber schreiben wollen, als nicht schreiben wollen.

Hatten Sie in Ihrer Karriere bereits Situationen, wo Sie von PolitikerInnen in eine bestimmte Richtung gedrängt wurden und wo Sie sich dann klar dagegen positioniert haben?

Natürlich, vor allem als junge Frau. Da glauben viele ja, sie können dir alles erzählen. Und gerade in dieser Anfangsphase muss man hart arbeiten, dass man sich einen gewissen Ruf der Ruppigkeit, der Widerständigkeit erwirbt, und dass nicht jemand glaubt, er kann dir jetzt irgendeinen Lavendel erzählen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, versucht es niemand mehr – zumindest nicht offensichtlich für mich. (lacht)

Da darf ich gleich noch eine weitere Frage anschließen. Sind Sie der Meinung, dass Sie als Frau besondere Herausforderungen im Journalismus hatten?

Jede Menge. Ganz aktuell habe ich viele Leserbriefe von Menschen bekommen, die mir geschrieben haben, wie ich als „etablierte“ Frau zulassen kann, dass eine junge Frau wie Lena Schilling vom STANDARD „fertig gemacht“ werde. Das sind Leserbriefe, die doppelt vergiftet sind, weil sie erstens dem STANDARD unterstellen, hier eine Agenda zu haben. Haben wir nicht. Wir haben berichtet, was berichtenswert war.

Zweitens auch weil sie eine Art von “Patronizing” gegenüber einer 23-jährigen Politikerin betreiben, das ich nicht gut finde. Wenn man Spitzenkandidatin ist, dann glaube ich, bringt es auch nichts zu verlangen, dass man diese Person jetzt anders behandelt, als man jeden anderen Politiker auch behandelt. Was noch dazukommt ist zu implizieren „na, da kann ja nur die Frau schuld sein in der Chefredaktion“ und die muss man jetzt anschreiben und beschimpfen. Ich habe den Leuten geantwortet, weil das zum Teil auch wirklich in sehr ruppigem Tonfall verfasst war, „Hätten Sie Chefredakteur Gerald Riedmann auch so einen Brief geschrieben?“. Eine Frau hat dann zurückgeschrieben und gesagt, dass sie das jetzt betroffen mache, dass ich das so auffasse, so hätte sie es gar nicht gemeint. Es ist also schon immer wieder so, dass, da ich gelegentlich auch den STANDARD nach außen hin vertrete, Leute Dinge in mich hinein projizieren, einen gewissen Hass gegen Journalismus und speziell gegen den STANDARD, über meine Person ausleben. Da muss man sich entweder eine dicke Haut zulegen oder gewisse Social-Media-Postings nicht lesen. Ich lese beispielsweise nicht alles was auf X (ehemals Twitter, Anm.) über mich geschrieben wird, wenn ich zum Beispiel im ORF 3 in der Runde der ChefredakteurInnen auftrete.

Wie war das am Anfang Ihrer Karriere?

Als junge Frau hat man andere Herausforderungen. Da wird man am Anfang von älteren Herren gefördert, die zuvorkommend sind, die einen aber gerne unterschätzen und dann sehr erstaunt sind, wenn man sagt „Stopp, bis hierher und nicht weiter“. Dann, nach einer gewissen Zeit, bemerkt Frau, dass man mitunter an eine gläserne Decke stößt. Dann heißt es wiederum: „du bist noch nicht so weit“. Ich habe da schon einiges erlebt. Ich habe aber dann im STANDARD auch immer wieder gute Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, dass man es, wie in vielen anderen Branchen auch und wie in vielen anderen Berufen auch, auch im Journalismus als Frau schwerer hat.

Weil Sie die ORF-Pressestunde und die Runde der ChefredakteurInnen angesprochen haben – haben Sie Tipps für die Interviewführung mit PolitikerInnen? Was würden Sie auf keinen Fall machen?

Sich NICHT einschüchtern lassen. In keiner Situation. Und sich nicht irritieren lassen.

Wie gehen Sie damit um, wenn PolitikerInnen ihre persönliche Agenda durchbringen möchten und keine konkrete Antwort auf ihre Frage geben?

Man muss es so lange wie möglich von verschiedenen Seiten probieren, bis man selber das Gefühl hat, dass man sich schon ein bisschen langweilt – dann muss man zum nächsten Thema übergehen und hier von allen möglichen Seiten versuchen, klare Antworten zu bekommen.

Und haben Sie persönlich journalistische Kniffe oder Tricks, mit denen man PolitikerInnen aus der Reserve locken kann?

Indem man beispielsweise ein politisches Interview mit unkonventionellen Fragen garniert, wenn man zwischendurch auch mal einen kleinen Gag macht oder durchaus auch persönlich spricht, indem man etwa sagt: „Mich können Sie damit jetzt nicht überzeugen, weil das klingt für mich so, als wäre das eine Ausrede“. PolitikerInnen sind in der Interviewführung sehr gut ausgebildet, aber sie sind oft auch sehr gestreamlined. Manchmal bringt sie das aus dem Konzept, wenn man etwas Unkonventionelles fragt.

Ist der Politikjournalismus gleichermaßen beliebt wie noch vor ein paar Jahren?

Ich mache im Standard das Recruiting von Praktikantinnen und Praktikanten und erlebe schon, dass die Innenpolitik sehr beliebt ist.

Gibt es etwas, das Sie im Innenpolitikjournalismus noch überraschen kann?

(lacht) Ja, ich bin immer wieder überrascht, weil ich mich bemühe, nicht zynisch oder abgebrüht zu werden. Ich will, dass mich Dinge noch berühren können, und bis jetzt ist mir das ganz gut gelungen.

Zur Person:

Petra Stuiber, geboren 1967, begann ihre journalistische Karriere 1988 als freie Mitarbeiterin beim Magazin Trend und der Zeitung Kurier. Ab 1993 war sie im Innenpolitik-Ressort der Tageszeitung Der Standard tätig, ab 1999 bei der Wochenzeitschrift Format. 2007 kehrte sie als Ressortleiterin für Chronik und Wien zu Der Standard zurück. Seit 2013 ist Petra Stuiber Chefin vom Dienst, seit 2018 stellvertretende Chefredakteurin bei Der Standard.